崎浦地区の名所旧跡や神社仏閣など、身近な探訪スポットを紹介します。

目次

- 0.1 辰巳用水と遊歩道

- 0.2 大桑層(おんまそう)

- 0.3 土清水塩硝蔵跡地

- 0.4 塩硝坂

- 0.5 明治天皇御野立所跡

- 0.6 上野八幡神社

- 0.7 涌波の日吉神社

- 0.8 笠舞の日吉神社

- 0.9 大桑の日吉神社

- 0.10 三口の日吉神社

- 0.11 錦町の八幡神社

- 0.12 土清水の八幡神社

- 0.13 舘町(たちまち)の八幡神社

- 0.14 聞敬寺(もんきょうじ)

- 0.15 永安寺

- 0.16 善光寺坂の地蔵尊

- 0.17 涌波の地蔵尊

- 0.18 笠舞の地蔵尊

- 0.19 錦町の地蔵尊

- 0.20 大桑の不動尊

- 0.21 園祖・小野太三郎翁顕彰碑

- 1 見て歩きマップ 全体地図(jpeg)テスト中

- 2 崎浦見て歩きマップ 全体地図(PDF)テスト中

- 3 崎浦見て歩きマップ link_test

辰巳用水と遊歩道

(遊歩道):錦町~大桑町カ(大道割)

辰巳用水は、寛永9年(1632)金沢城で使用する水を引くため、3代加賀藩主・前田利常の命により、板屋兵四郎が完成させたといわれている。全長約11キロメートル、その高い土木技術は、今の時代から見ても賞賛されるもので、貴重な史跡となっている。

また、遊歩道はこの用水に沿って豊かな自然にふれあう場として、全長約2キロメートルが平成6年(1994)に完成した。

2010年2月に、辰巳用水の延長約11kmうち、上流部および中流部の約8.7kmが、「江戸時代の土木技術を知る上で貴重である」として、国の史跡に指定されている。

大桑層(おんまそう)

大桑貝殻橋付近

大桑町の貝殻橋付近一帯の犀川河床に露出した地層で、160〜80万年前の貝化石の他、クジラの頭骨なども出土している。貝化石は密集して露出しており、発掘されたものは現在の貝殻とほぼ区別がつかない。

この場所は地層学、古生物学などの分野では「オンマ」の呼称で世界的に知られ、多くの専門家が調査に訪れている。

土清水塩硝蔵跡地

大桑町癸(き)〜涌波1丁目

土清水塩硝蔵(製薬所)は、江戸時代に加賀藩が設置した黒色火薬製造施設。万治元年(1658)から明治3年(1870)頃まで火薬の原材料である塩硝(硝石=硝酸カリウム)、硫黄、木炭を集積し、敷地内で火薬への加工を行っていた。塩硝は越中五箇山で生産され「塩硝の道」を通ってここへ運ばれた。敷地全面積は幕末時点で約11万㎡。

*土清水製薬所(土清水塩硝蔵)について

塩硝坂

涌波町癸(き)

土清水バス停から辰巳用水まで「くの字」に曲がる階段坂。ここは昭和5年に金沢市の上水道の送水管を敷設した箇所で、その際の工事跡が後に階段坂となった。

名前は藩政期に坂下にあった火薬製造所に由来するが、実際に塩硝を積んだ牛が通ったのは、ここを挟み同じ斜面の二箇所にあった坂道。今もその痕跡が少し残っている。

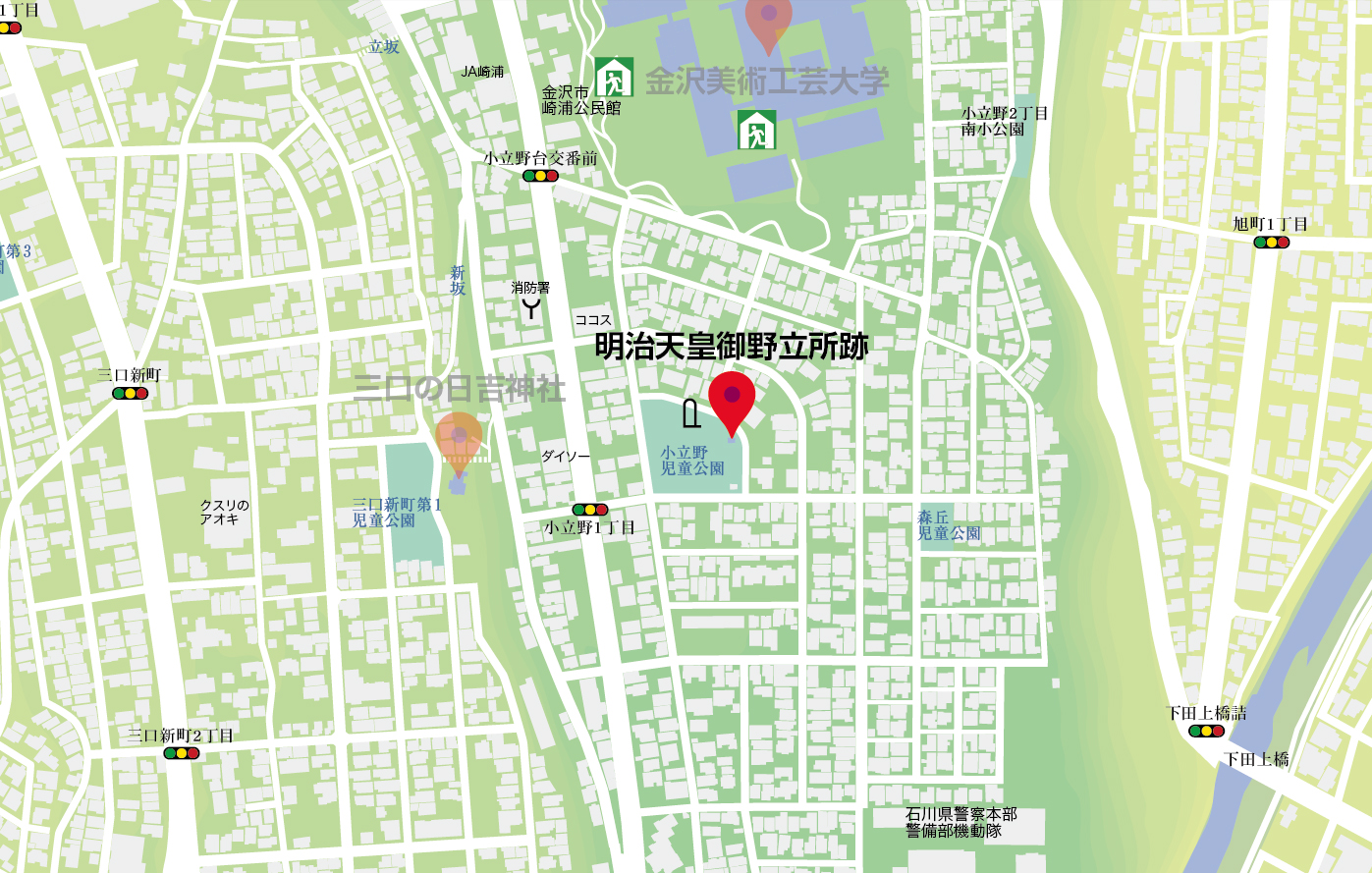

明治天皇御野立所跡

小立野1丁目・児童公園内

明治11年(1878)10月3日に行われた金沢歩兵第七連隊操練御親閲を記念し、昭和4年(1929)11月3日に建てられた石碑で、陸軍中将、永井来の揮毫による。

この地は太平洋戦争の終戦まで、陸軍の射撃場として使用されていた。戦後に農地として払い下げられ、後に区画整理が行われて住宅地となった。

上野八幡神社

小立野2丁目4-1

天正12年(1584)、金沢城へ前田利家公が入城のころ、守護神として八幡神を祀り能州天平寺に住んでいた空山という前田公の信任厚かった源氏の名将の子孫が、現在地に移転したといわれている。

境内には、明治8年(1875)宝幢寺の境内から移した芭蕉の句碑がある。

“ 山さむし 心の底や 水の月 ”

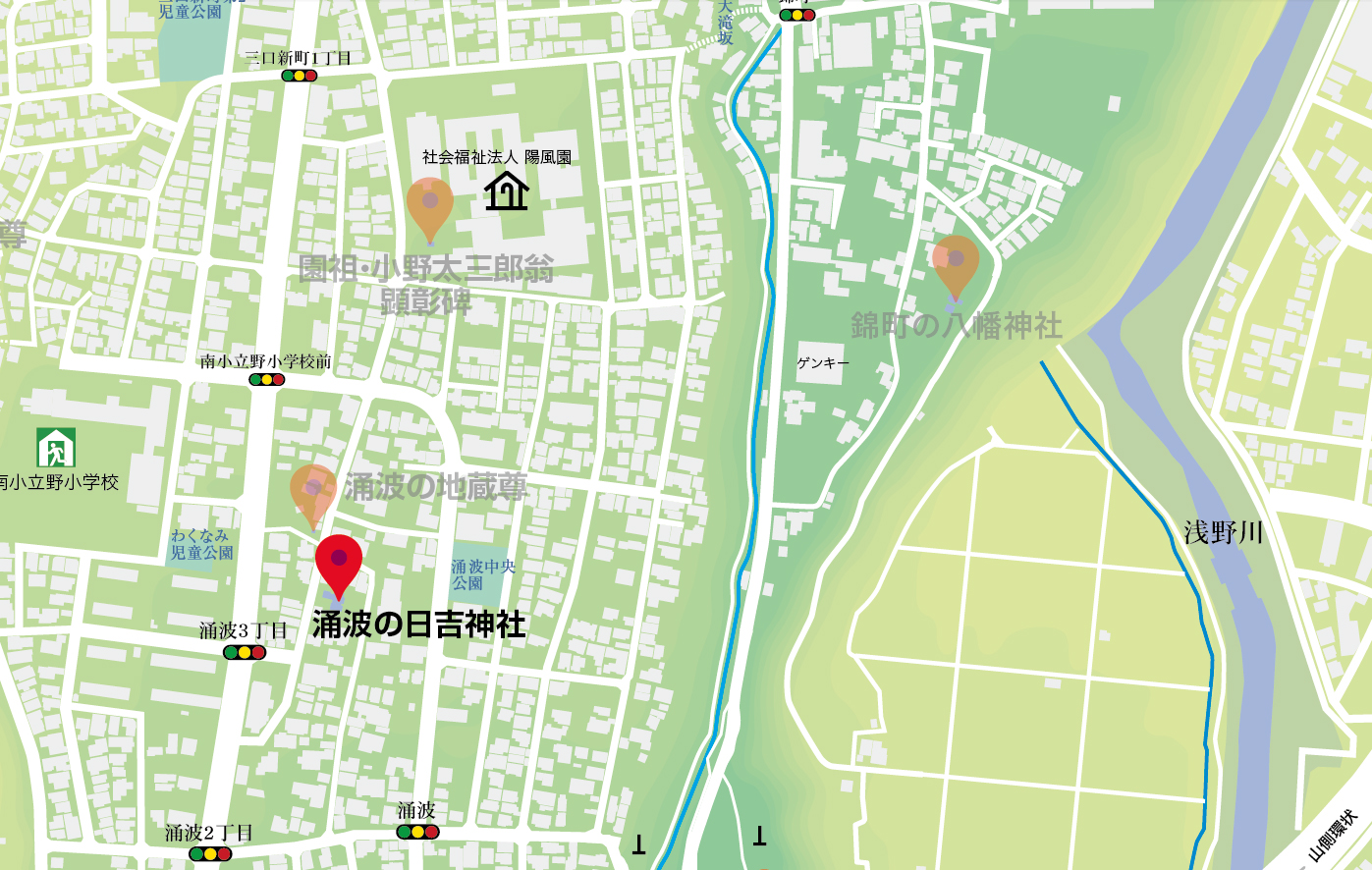

涌波の日吉神社

涌波3丁目6-7

年代不詳だが、栗林という地に大山咋神を祭神として祀る。明治41年(1908)内務省令により三口新町日吉神社に合祀。昭和27年(1952)現地に再び祀られた。収蔵されている御神刀は、白山市出身の人間国宝、隅谷正峯さんにより昭和48年に作刀されたもの。

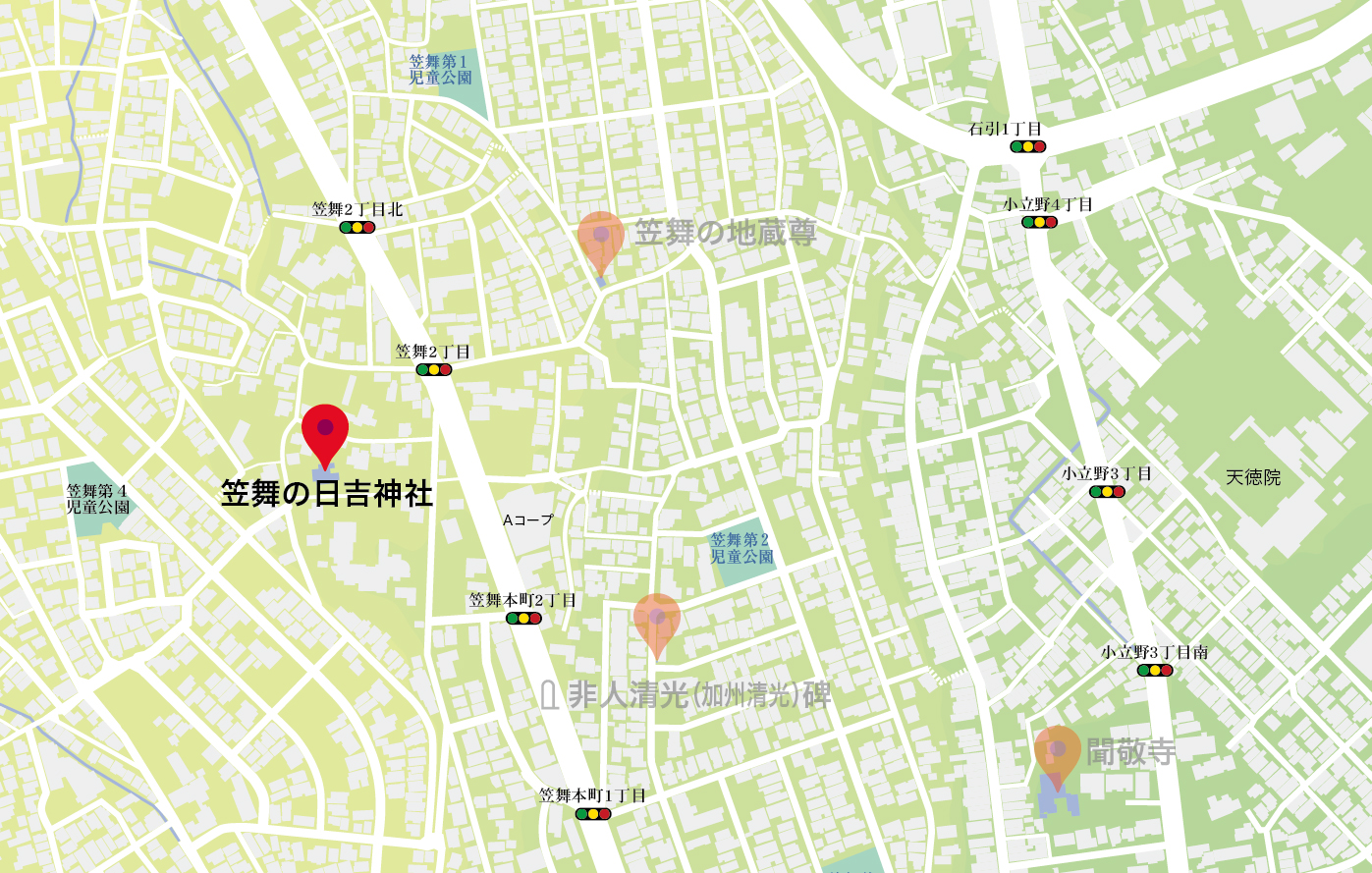

笠舞の日吉神社

笠舞本町2丁目8-15

この社は「おこり(マラリア)除け」の守り神として信仰され、酒粕を奉納して祈願したため「粕の宮」としても知られている。

祭神は、大山咋神を祀るといわれ、境内には名木として知られる樹高33メートル、幹周5.27メートル、枝巾28メートルの「笠舞の欅」がある。

大桑の日吉神社

大桑町ト-22

創建は平安時代以前とされ、大山祇神、大山咋神、大己貴神を祀る。境内入口には石と煉瓦で作った、珍しい様式の楼門型の鳥居がある。これは明治初期に村で起こったもめ事の和睦の際に献上されたという。

明治5年に付近の犀川から掘り出された、地名の由来とも云われる樹齢1000年を超える桑の根の一部も保管されている。

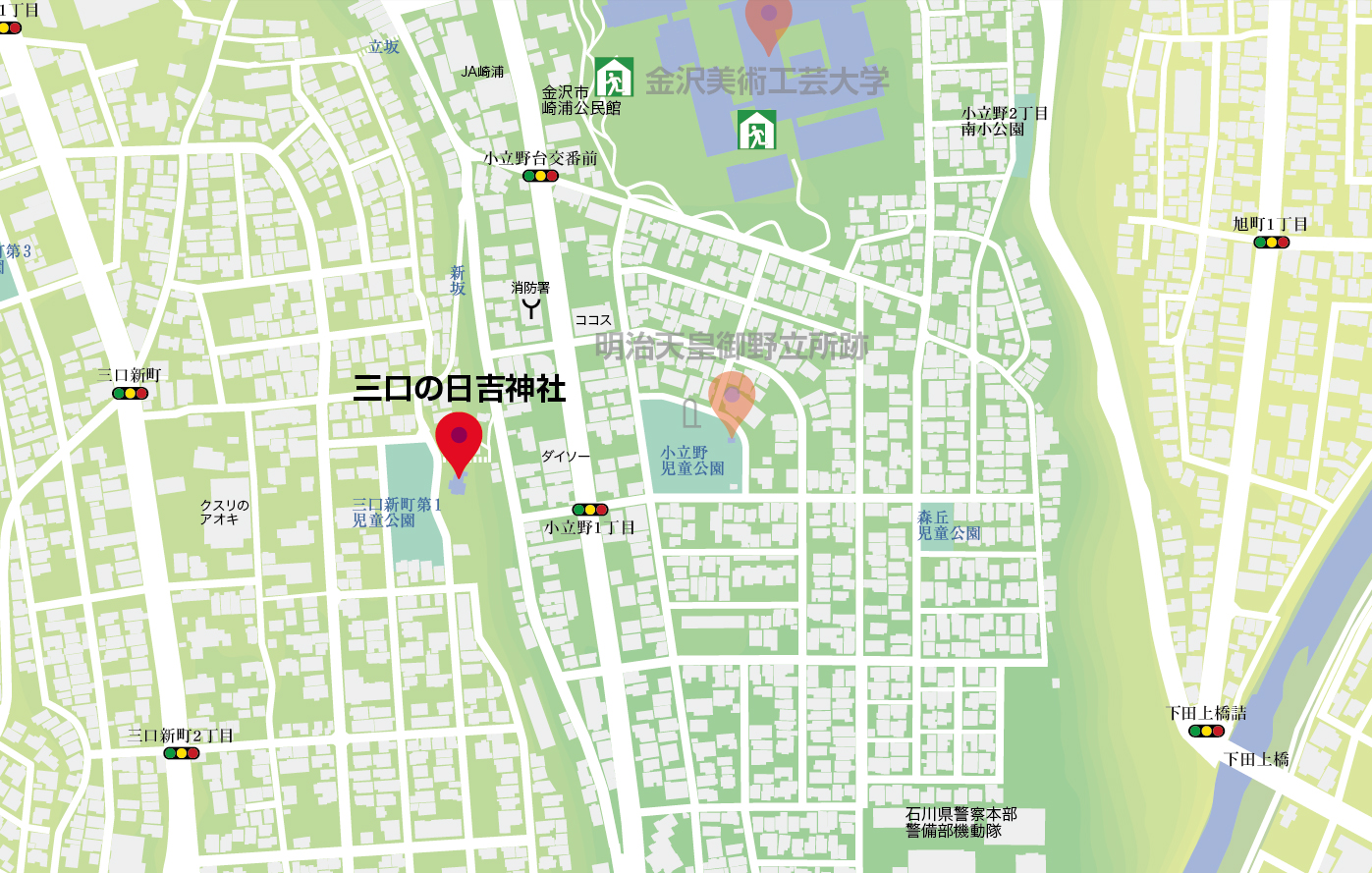

三口の日吉神社

三口新町3丁目21-3

享保20年(1735)創建。大山咋神を祀る。前田利常公の守護神で、珠姫がお輿入れの際に父秀忠公より江戸地域の守護神を拝受し、持参した神と伝えられている。境内の時冠面積は1020平方メートル、緑被率90%の典型的な鎮守の社である。

錦町の八幡神社

錦町6-23

天正年間(1573~1592)創建とされ、天保10年(1840)現在の地に鎮座。応神天皇が主祭神。元は山側環状の涌波トンネル田上側の台地下付近にあった牛首集落の社。

寛政11年(1799)の地震で起きた土砂崩れで集落が大きな被害を受けた際に、集落の移転より先に藩の許可を得て現在地に移された。

土清水の八幡神社

土清水1丁目247

天正年間(1573~1592)の創始。応神天皇を主祭神とする。

万治元年(1658)、加賀藩の火薬調合所がこの地に移ってきたことから、武家の信仰が厚かったといわれている。

舘町(たちまち)の八幡神社

舘町285

応神天皇・神功皇后を主祭神とし往古より鎮座。境内が船の形をしていることから俗称「出船の社」として親しまれている。また、神社の篠笹を受けると安産疑いなしと古くより信仰されてきた。

天正年間(1573~1592)、佐久間盛政がこの地に武家屋敷を置いたことから舘(やかた)と称されるという。

聞敬寺(もんきょうじ)

小立野3丁目23-3

延宝5年(1677)に聞敬坊として創建される。文政4年(1821)に七ヶ町村の惣道場として現在地に建てられ、明治13年(1880)に聞敬寺となる。

金一塗りの宝相華花草模様が見事な内陣の欄間は、200年以上前の寺院欄間様式。境内に高くそびえる黒松が古い由緒をしのばせている。

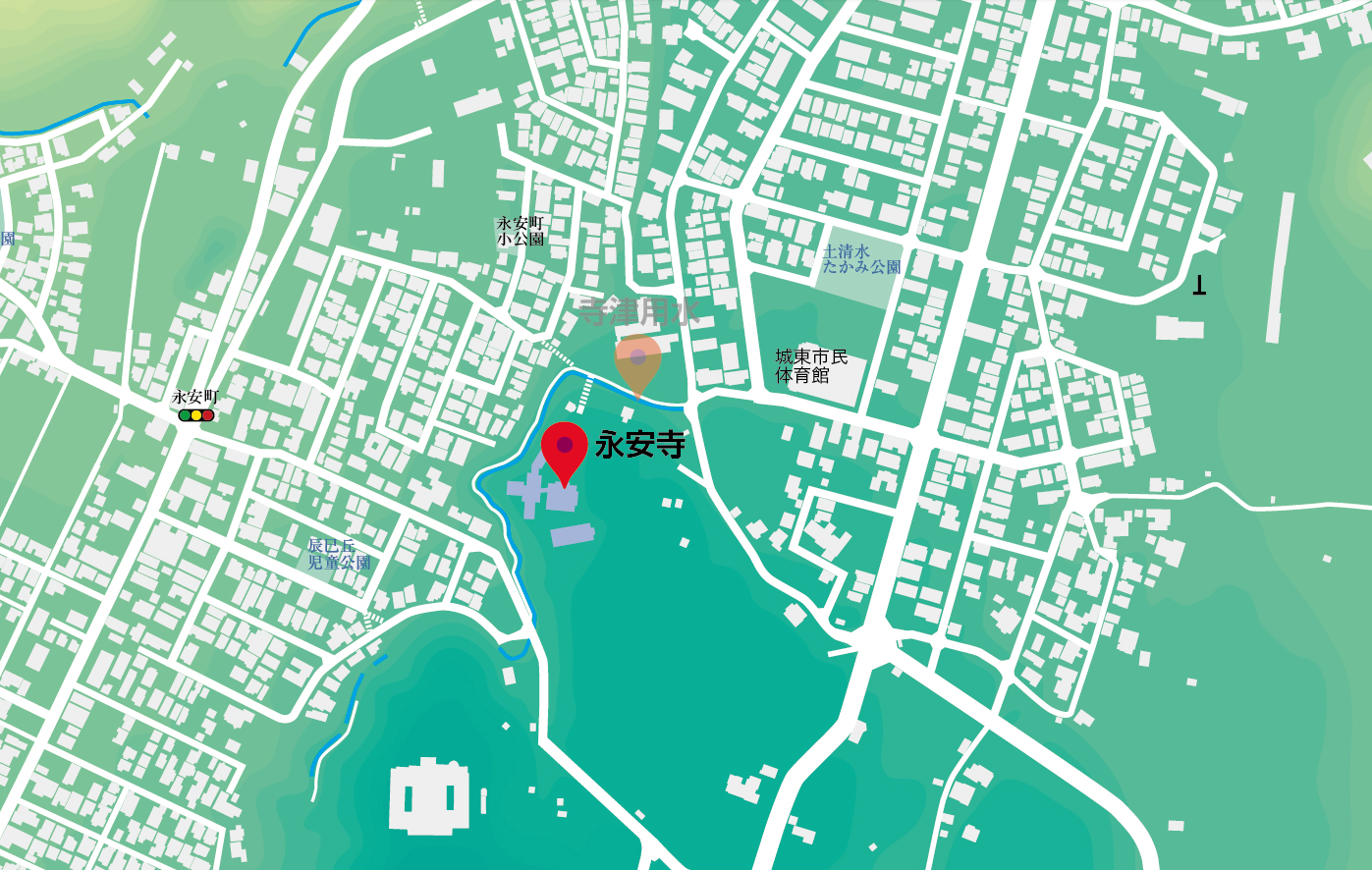

永安寺

舘山町キ1-7

創建は古く、約500年ほど昔に足利義尚が遠江の国に造営したと伝えられ、今から約80年前に加賀藩前田慶寧公の外孫にあたる大阿闍梨霊光僧正が当地に移した。

境内には高さ10mもの愛染大明王の像があり、恋愛成就、縁結びの仏様として、それを願う若い人も訪れることが多いという。

善光寺坂の地蔵尊

小立野3丁目4-26

善光寺坂上の地蔵堂に安置されており、丈は約2メートル。お堂の床ではなく地面に立っている。明治時代からの言い伝えによれば、上野町に火災があった時に「家事やぞ」「火事やぞ」と触れ回る人があり、誰とも分からず、この地蔵地蔵様ではないかといわれた。霊験あらたかなエピソードも多く残り、現在も町の人々に大切に奉られている。

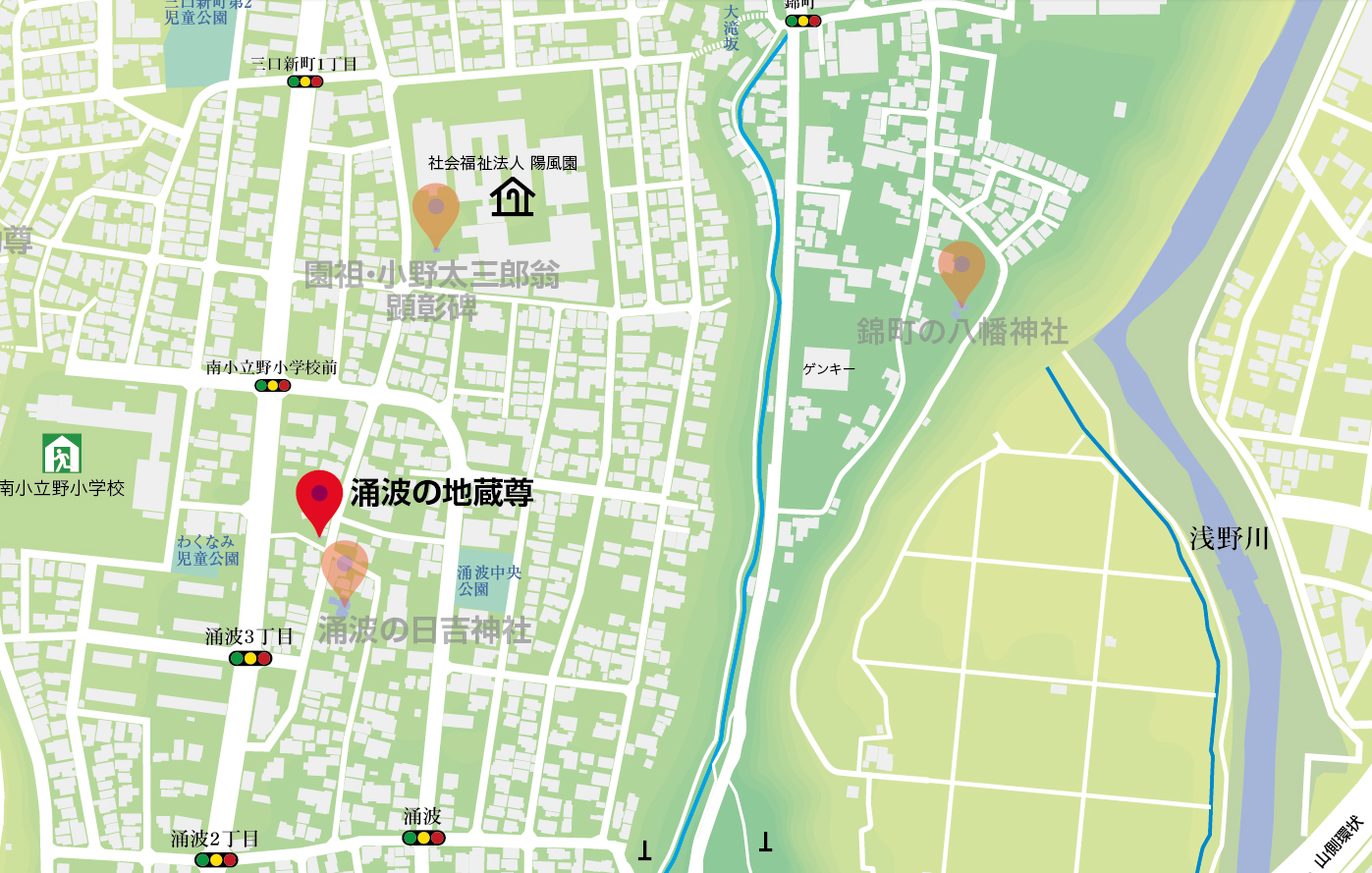

涌波の地蔵尊

涌波3丁目5-17

大正8年(1919)開眼供養。堂内には越前の青石で造られた三体の立像が安置されている。

地蔵尊は丈およそ90cm、大正8年に新竪町の石工、福島伊三次により彫られ、両脇尊は約60cmで、同時期に寺町の大円寺より遷座されたもの。

笠舞の地蔵尊

笠舞2丁目21-11

寛文9年(1669)から寛文10年にかけて起こった洪水や飢饉をきっかけに加賀藩により「お救い小屋」がこの地に置かれた。

被災者だけでなく病気で働けない人や生活困窮者も保護し、4,000人ほど収容されていた時期もあるという。地蔵尊はここで亡くなった人々の追善供養のために安置されたといわれている。

錦町の地蔵尊

錦町5地内(錦町墓所内)

土清水バス停近く、錦町墓所の最奥に安置されている。法衣の正面には「寶圓三十二世」、背には「弘化三午年五月十七日」と刻まれている。「寶圓三十二世」は宝町にある前田家菩提寺の宝円寺第三十二代住職(蘭秀番外)であるが、台座に太岩寺と一閑院の名がある。いずれも宝円寺末寺。太岩寺は大正5年に金沢から現・かほく市上田名へ移転、後に焼失して再建されていない。宝円寺の山門が再建されたのと同じ弘化三年に太岩寺に置かれた地蔵尊が、廃寺によりこの地に引き取られたとする説もある。

大桑の不動尊

大桑新町子(涌波2丁目)

約百年以上前に寄進された石仏。その昔、大桑の村が日照りによる飢饉にみまわれたとき、宝集寺・六角堂の住職がこの不動尊に願をかけ、雨乞いの儀式を行ったと伝えられる。

かつては大桑御所ケ谷に建立されていたが、たび重なる山崩れや流水の災害で、何度も移動を余儀なくされた。村人の古老の夢枕に不動が立たれ、ようやく現在地に落ち着いたとの言い伝えがある。近くにある滝は、密教修験者の修行の場であったといわれる。現在でも参拝人は多く、眼病に霊験あらたかという。

園祖・小野太三郎翁顕彰碑

三口新町1丁目8-1 陽風園内

社会福祉法人陽風園の園祖である小野太三郎氏の慈愛に満ちた一生を讃えて園内に建っている。その碑には次の記載がある。

「天保11年(1840)加賀の国に生まれる。明治6年(1873)貧窮者を救護。爾来私財を投じて窮老者、孤児、廃疾者を救った。明治38年(1905)慈善院を創設する。慈恵に浴する者実に九千余。明治45年(1912)73才で没す」

見て歩きマップ 全体地図(jpeg)テスト中

崎浦見て歩きマップ 全体地図(PDF)テスト中

崎浦見て歩きマップ link_test